經过發展,近代音中的拍子比較完善了,2/4拍,3/4拍,4/4拍⋯,強弱变化,拍速从每分钟40拍到一百多有几十种。

打拍子与時間是分不开的。問題是中國古代沒有钟表,直到元朝,馬可波羅才把西方的钟表引进到中國。那也只是摆在宫中,当时的中国人还造不了,更不要说在民间推广使用了。

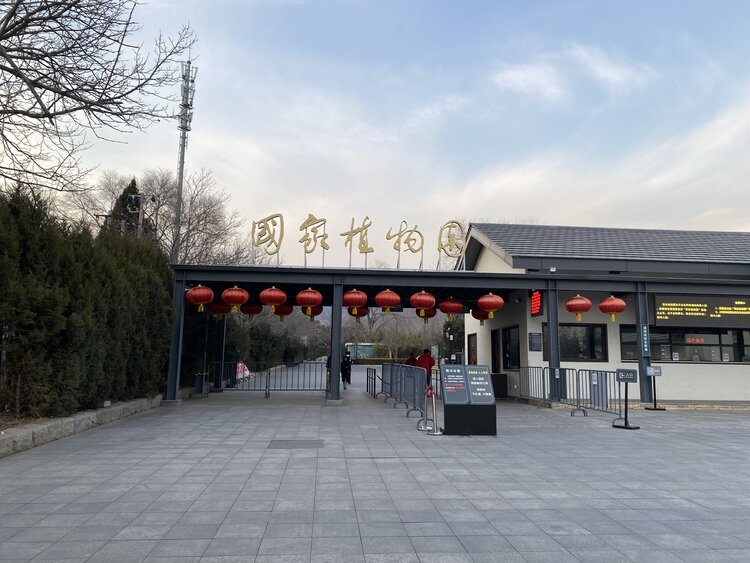

钟在古代是一种乐器,如编钟,也是一种信号,村民以敲钟集合人。钟呜鼎食,说的是大官僚的府中,以敲钟为开饭信号,鼎就是超大号的锅,可以煮一只整羊的。

中国古代的计时工具是漏,如沙漏,水漏。白居易、唐。诗中就有:数声城上漏,一点窗间烛。这是很粗糙的计时工具。最小的时间单位是刻,即十五分钟。即使这样也仅仅是用到正式场合,午时三刻,就是十二点四十五分,是斩犯人的时刻。民间的时间表示更是不精确,如日上三竿,一柱香的功夫,⋯

这些因素无疑会反映在音乐中。中国古代的拍子只有庄板,广板,慢板,行板,中板,小快板,快板七种。还谈不上每分钟多少拍,因为当时没有分钟这个时间单位。

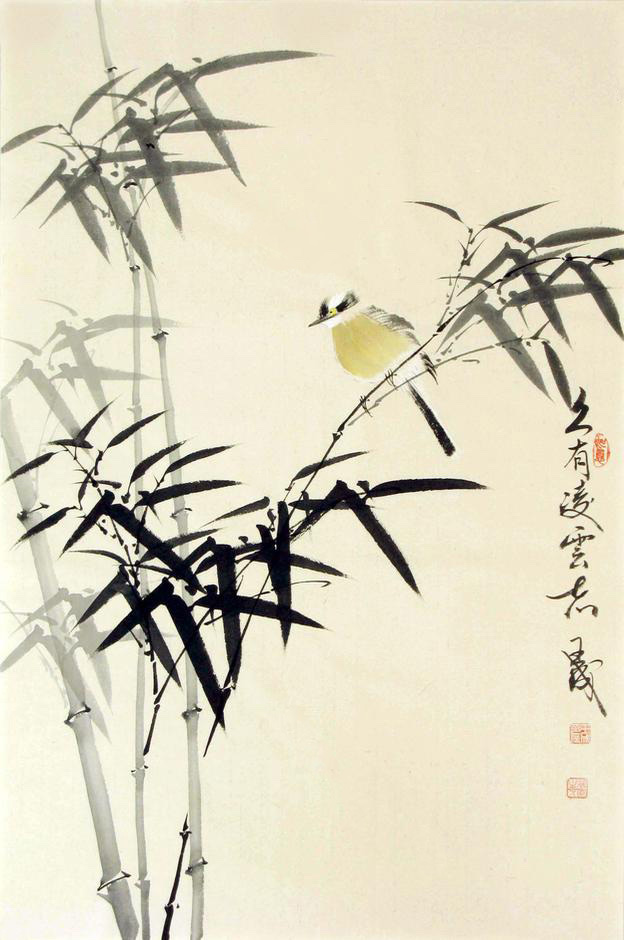

古人打拍子叫击节,这已经模糊的有了小节的意思了。辛弃疾,宋。词中有:江南游子,把吳钓看了,栏杆拍遍。说的就是一帮文人在南京游玩,休息时间,拍着亭子上的栏杆打拍子唱歌。

古人还有一种拍子叫散板,符号类似艹字头,現在叫无小节演奏,小节线用竖的虛线表示。音符的長短完全靠演奏者对音樂的理解自由發揮。問題来了,如果是独奏,你个人怎麼自由發揮都行。但是合奏,分声部演出,都自由發揮豈不乱了套?

這就需要乐队指揮了。中國早期的乐队指揮是俞伯牙。《高山流水遇知音》的故事,就是俞伯牙以第一人称的方式讲述的。那俞伯牙说:我老俞(余)是老大(伯,叔,仲. 季,就是兄弟的排行),哪方面的老大呢?牙,就牙將,古代軍中管令旗的將軍。老俞沒有自夸,他是楚國宫庭樂團的指揮。老俞接着说:我發現,現在音樂只有五声音階,有點不完美,這個問題和乐团的大佬們讲不通,我要到民間去找知音,老俞从湖北找到山東,終於找到一個砍柴的人,钟子期。(钟~仲)我的兄弟老三,就是我所期望的人。我們在音樂方面很是談得來。

那么老二是谁呢?民间说某人有点二,就是说这个人不靠谱。