作者昵称:渔舟唱晚(陕西)

VV号: 973590187

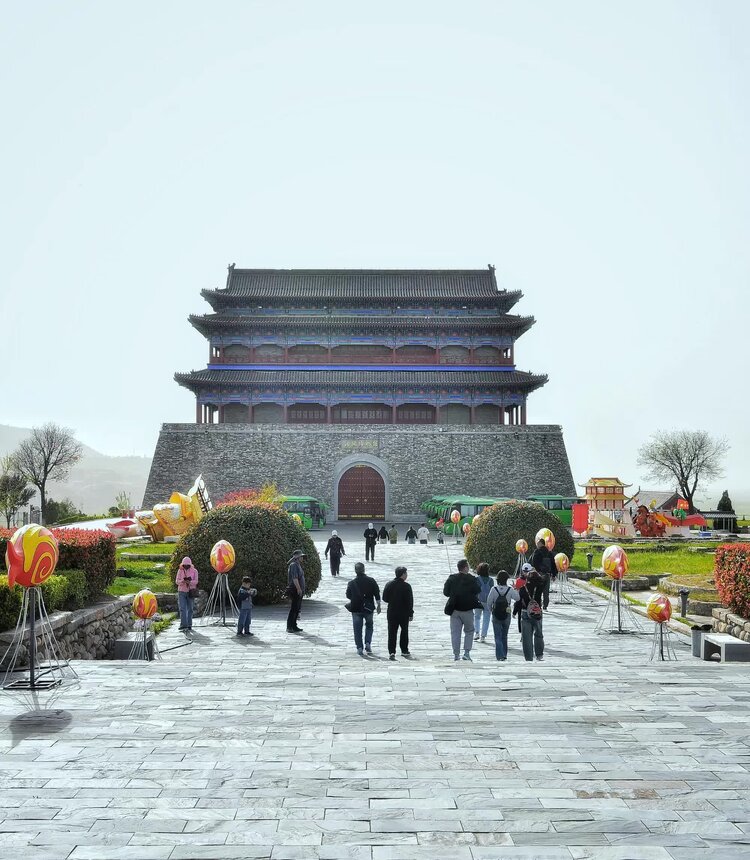

拍摄地点:潼关古城

扫码下载VV参与互动

中国老摄影家协会会员,美篇摄影优质作者,获2023摄影高手奖