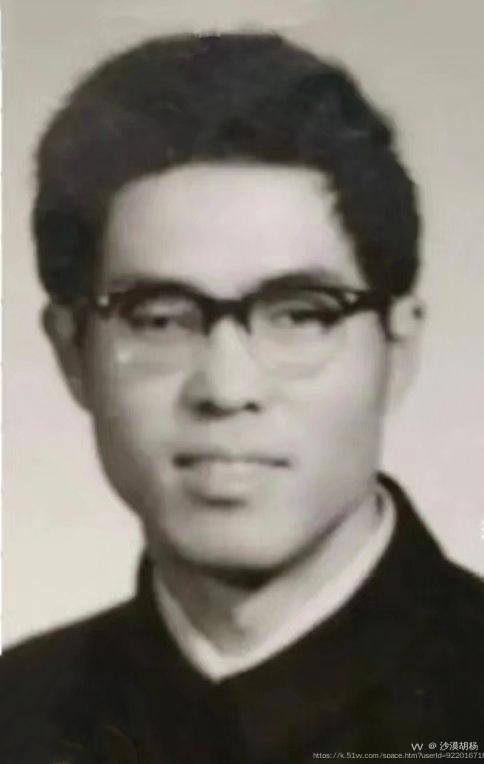

李老师是我的启蒙老师,他是上海人,六十年代初来到新疆。那时,新疆还很落后,偏远的生产连队更是闭塞,与外界接触很少。李老师分配到当时被称为下野地的三场十四连小学教书。我那时刚上预备班,李老师教我们,在我们儿童眼里,李老师简直就是一位白马王子。他高高的个子,挺拔的身材,白晰的皮肤,微红的脸堂,浓黑的头发,洁白的牙齿,戴着一副近视眼镜,说一口略带上海腔的普通话,穿着一身普普通通的蓝衣裳,脚上是一双白塑料底黑布面的鞋。在那个人们着装不是一身黄一身蓝,就是一身黑一身灰的时代,李老师既大众化,又与众不同,他像一株山茶,浑身透着青春的朝气,英俊、潇洒、帅气。我们这些天真的孩子,整天都高兴地围着他转。

那时的预备班,也没什么正规的教科书,算术课老师就教一些简单的加减法,语文课就是学毛主席语录,学政治口号。即便是这些单调乏味的内容,李老师也给我们上得很有趣。我们蹦蹦跳跳,喊喊叫叫,在无忧无虑中,倒也学了不少东西。