抓蝈蝈儿

抓蝈蝈儿

2022-05-23

阅读 7871

张国政(爱国军旅文坛)

再过几天就又到六一儿童节了,看到小朋友们每天活泼可爱,手里拿着各式各样的时尚玩具无忧无虑地玩耍,不仅让我想起了自己的童年趣事。我的老家在东北松嫩平原的松原市前郭县,一个紧邻“北流松花江”(原称第二松花江)南岸的小村庄。我小的时侯,由于农村生活艰苦,村里的孩子们很难见到城里孩子们玩的各式各样的玩具,大多数都是就地取材,自制一些简易玩具。比如小男孩用秋后向日葵头做的小推车呀,用铁环做的溜“毂辘圈”呀,用废纸叠的“啪叽”呀,用竹管做的“水枪”呀;小女孩用边角布料头缝制的“沙口袋”,从猪羊膝关节骨里剔出的“嘠啦哈”呀……等等。特别令我难忘的就是每年一到了夏季,同小伙伴们一起去野外抓蝈蝈玩的情景,直到现在我还记忆犹新。

一说起蝈蝈,现在住在城里的孩子们恐怕大多数都不知道是什么东西,有的可能也只是从书本上略知一知半解。而真正见到的少之又少,就别说是亲手抓到了。

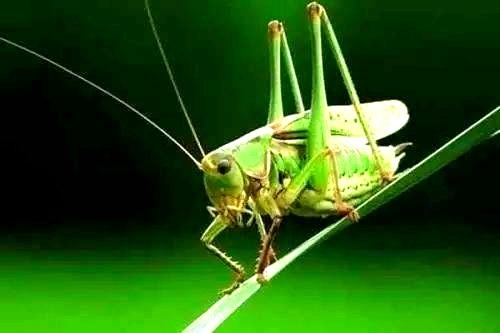

据相关资料记载,蝈蝈是昆虫纲,直翅目,螽斯科一些大型鸣虫的通称,个子较大,外形和蝗虫相像,身体草绿色,但也有紫红色,黄色、白色的。触角细长。雄虫的前翅互相摩擦,能发出“括括括”或“吱——”一长声的声音,清脆响亮。喜欢吃瓜果、豆类等,人们用小竹笼饲养观赏。作为欣赏娱乐昆虫在中国已有悠久历史,如在古易州(今河北省易县)就有几百年编笼捕蝈蝈的历史。蝈蝈的别名很多,如哥哥、蛞蛞。蝈蝈在中国分布很广,与蟋蟀、油葫芦被称为三大鸣虫。蝈蝈的食物主要是豆类、菜叶、蚂蚱等。公蝈蝈叫声洪亮,深受广大鸣虫爱好者的喜爱。在我们东北,人们通常都把这种蝈蝈称为“豆蝈蝈”,而在我的家乡附近,这种“豆蝈蝈”基本上是见不到的,要想得到这种蝈蝈,只有再往西部走五六十公里以外的地方才能见到。直到现在,在我的心里一直是个解不开的迷,为什么从我们这里开始往北这种豆蝈蝈怎么就没有了呢?

回过头来咱再说我们老家的蝈蝈,其实我们老家蝈蝈的品类很多,最常见的有我们称之为:“草乖子”、“火蝈蝈”、“蛤蟆蝈蝈”、“高丽蝈蝈”、“傻大虫”等等。大“火蝈蝈”和“草乖子”是我们的最爱。一是它长相威武漂亮,二是它叫声洪亮,吱——的一声长鸣响彻长空。这两种蝈蝈大多数都喜欢出现在蒿草较高的植物密集的地方,对于不了解蝈蝈的人来说,要想抓到它实在是一件难事。刚成虫的蝈蝈灵敏的很,警惕性特别高,只要它觉得有一点异样的动静马上就不叫了,如果你接近它时响声再大一点的话,它马上就向下逃跑,我们称“煞底”,转眼工夫就不见了,而且蝈蝈和附近植物的颜色一样,根本看不到它跑到什么地方了。

抓蝈蝈大多都在三伏天,因为天越热蝈蝈越乐意叫唤,三伏天蝈蝈喜欢在高处的草尖树梢上。我们这些小伙伴都是顶着正中午火一样的烈日,手里拿着自制的蝈蝈茏子,(用高梁杆节把皮去掉,打一个三角型底,再扎上三根锥型立框,然后在用高粮杆外皮做网,缝隙密度为蝈蝈钻不出去为好。也有双三角底的蝈蝈茏子,显得更加“气派”一些。)兴致勃勃直奔荒郊野外。当到达蝈蝈经常出沒的地方后,首先每个人都不能大声说话,站在原地仔细辩听蝈蝈鸣叫的方向,定准标位后,要象猫捉老鼠一样慢慢接近,不得有半点响动。蝈蝈非常机警,它一旦发现有异声,马上停止鸣叫。这时我们也有办法,首先屏住呼吸,站在原地一动不动,然后学着蝈蝈鸣叫前先打个“点”的口技,那时的农村小孩都会,来引逗蝈蝈鸣叫。蝈蝈一旦在你的身旁鸣叫,你的眼、耳、手、腿要同时集中一个方向,找准时机,以迅雷不及掩耳之势将其抓获。

一旦失手,蝈蝈大多数会突然掉下“煞底”,但是它不会走远就在草下面,你马上过去把草大面积压倒在身下,然后仔细翻下面的草,就一定会找到它,这时要用草压住它,千万不要被它咬到,因为我曾经多次被它咬过,真的很疼啊,有时你用力往回抽被咬的手指时,将它的脑袋带下来它都不会松口的。你可以先用一只手去拿住它的后颈,找一个大点的植物的叶子把它包起来,再把它放入用高粱杆扎的小笼子里面就行了。回家后挂在窗户外面,每天在喂它点南瓜花、黄瓜、葱白、白菜叶之类的就可以了。它天气越热叫的越欢,如果喂养的好一直能养到深秋下霜时。

抓蝈蝈一定注意不要碰到它的镜子(发生器),也就是两个翅膀中间看起来较硬的部位,否则它就不会鸣叫了。有“发声器”的(我们说的翅膀下有镜子的)是雄蝈蝈,没有“发声器”的(后面带刺刀的)是䧳蝈蝈。

前些年,由于城市化的脚步快速发展,有些生态环境遭到人为的破坏,野外的蝈蝈越来越少了。这几年我回老家时,很难再听到大自然的音乐家们那美妙的鸣唱了,包括蝈蝈的歌声!但我相信,随着社会的进步,国家越来越重视对自然环境的治理,人与自然和谐相处被越来越多的人重视,在不远的将来,孩子们一定还会听到蝈蝈那优美的叫声。

作者:张国政

插图:选自网络,在此一并感谢!

2022.5.23日于丹东

特别声明:本文观点仅代表作者本人,VV仅提供信息发布平台。

作品已不存在或设为私密

点赞

点个赞抢个沙发吧~~

更多>

点赞用户

加载中...

2743

3

文章评论未开启!

0

68

分享

扫码下载VV参与互动

复制链接成功!

张国政(爱国军旅文坛)

军人出身,军旅生涯近30年后退役。

关注

TA的作品

热门文章