《美摄》9220期 田松沪/南京(魅力武汉黄鹤楼)

《美摄》9220期 田松沪/南京(魅力武汉黄鹤楼)

2025-05-09

阅读 4556

群主 曹大林

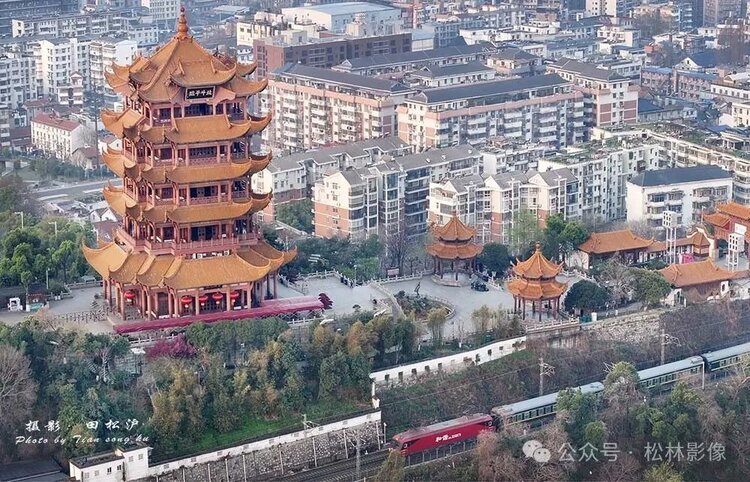

魅力武汉黄鹤楼

武汉市黄鹤楼公园,位于湖北省武汉市武昌区蛇山西山坡特1号,地处蛇山西半段,总占地面积403000平方米。黄鹤楼始建于三国吴黄武二年(223年),因唐代诗人崔颢题下《黄鹤楼》一诗而闻名于世。黄鹤楼与江西南昌滕王阁、湖南岳阳楼并称为“江南三大名楼”。

三国吴黄武二年(223年),东吴孙权始建黄鹤楼,初为军事瞭望所用,历史上的黄鹤楼屡毁屡建,1985年重建对外开放。公园已形成东区、北区、南区、西区四大游览区域,涵盖80余景点。东区以历史遗迹为主;北区以自然景观为主;南区以诗画文化为主;西区以黄鹤楼文化为主,四大景观区域各具特色。

1997年,湖北省旅游局授予武汉黄鹤楼公园“优秀旅游景点”称号,武汉市黄鹤楼公园获批为国家5级旅游景区。

黄鹤楼坐落在武汉市黄鹤楼公园西区,海拔61.7米的蛇山顶,1985年重建对外开放,以清代“同治楼”为原型设计,运用现代建筑技术施工,钢筋混凝土框架仿木结构。平面设计为四边套八边形,谓之“四面八方”。

楼外铸铜黄鹤造型、胜像宝塔、牌坊、轩廊、亭阁等一批辅助建筑。底层外有抱厦门廊(宽3米),中央大厅高10米,后部设电梯。各层均有外廊回绕,层层飞檐,“四望如一”,顶层和屋顶为四方攒尖顶,四面各突起一座骑楼。五顶平立。屋顶置一座金色顶瓶,瓶口嵌一红灯是航空障碍灯。

黄鹤楼始建于吴黄武二年(223年),只是夏口城一角瞭望守戍的“军事楼”,因耸立于黄鹄矶而得名。

黄鹤楼楼高5层,总高度51.4米,底层边宽30米,顶层边宽18米,建筑面积4117平方米。内部由72根圆柱支撑,外部有60个翘角向外伸展,屋面用10多万块黄色琉璃瓦覆盖构建而成。全楼各层布置有大型壁画、楹联、文物等。

黄鹤楼楼的造型分上、中、下三段处理。第一段是底层,长宽各30米,层高12.3米,其间6米高处为跑马廊及接待厅。四周以宽大的抱厦(门廊)环绕,门廊宽3米。二、三、四层是第二段,它直通向上,不作“收分”(即逐层收缩),每层长宽各22米,二层高7.1米,三、四层各高6.6米,至五层楼面处高程为32.6米。第三段是顶层,长宽各18米,顶部空间为水箱间和电梯机房。各层都设有大厅、回廊。

南北朝时期,刘宋大明六年(462年),鲍照作《登黄鹄矶》诗。此为迄今所见最早咏诵黄鹄矶的诗。刘宋泰始五年(469年)祖冲之撰成志怪小说《述异记》,这是黄鹤楼称谓最早出现的文字记载。

唐贞观十年(636年),黄鹤楼的称谓第一次载入正史。唐永泰元年(765年)黄鹤楼已具规模,然而兵火频繁,黄鹤楼屡建屡废。唐宝历二年(826年)鄂州刺史、武昌军节度使、鄂岳沔蕲黄观察史牛僧孺对鄂州(今武昌)城垣进行大规模改造。据传在这次城垣改造中,黄鹤楼首次与城垣分离,成为立的景观建筑。

明洪武四年至洪武十四年(1371~1381年),江夏侯周德兴主持湖广会城武昌的大规模拓展和建设。黄鹤楼在此次扩建中得以重建(修)。成化年间(1465~1487年)因黄鹤楼“年久倾圯”,"楚府宗室....捐赀倡郡人创建。都御史吴琛修葺”。嘉靖四十五年(1566年),黄鹤楼“忽毁于火”。隆庆五年(1571年)刘悫以都御史巡抚湖广,主持重建黄鹤楼。崇祯十六年(1643年)张献忠所部败退武昌、左良玉率兵入城、黄鹤楼被毁。

清同治七年(1868年),建最后一座“清楼”。清光绪十年(1884年),黄鹤楼为一场大火焚毁。仅在明清两代,就被毁7次,重建和维修了10次。

如今,黄鹤楼公园已形成东区、北区、南区、西区四大游览区域,涵盖80余景点。蛇山西半段为黄鹤楼公园的收费区域,东半段为免费开放区域,整个蛇山面积为40.3公顷,绿化面积35.6公顷,全园绿化率为88.34%。东区以历史遗迹为主,有首义园区涵盖抱冰堂、烈士祠等历史遗迹,另涵盖岳飞铜像及岳飞亭等景点;北区以自然景观为主;南区以诗画文化为主,有九九归鹤图、毛泽东词亭等人文胜迹;西区以黄鹤楼文化为主,有胜像宝塔、黄鹤楼等历史景观,四大景观区域各具特色,交相辉映,构成“天下江山第一楼”这一名胜古迹。

特别声明:本文观点仅代表作者本人,VV仅提供信息发布平台。

作品已不存在或设为私密

点赞

点个赞抢个沙发吧~~

更多>

点赞用户

加载中...

1083

0

文章评论未开启!

0

0

分享

扫码下载VV参与互动

复制链接成功!

群主 曹大林

生命里不能没有摄影,摄影里不能没有生命。

关注

TA的作品

热门文章